かわいいフォルムとフワフワの毛。イソップ童話の「うさぎとカメ」に日本昔話の「かちかち山」、それからピーターラビット、ミッフィ、マイメロディ、ロジャーラビット・・・ウサギをモチーフとしたお話や作品は、世界各国に数えきれないほどあります。それだけ今も昔もウサギは身近な動物というわけですね。

現在、耳が垂れているロップイヤー、とびきりの肌触りのレッキスなど、ペットとして飼われているウサギは200種類以上いると言われています。これらはすべてイエウサギ(家うさぎ)。またの名をカイウサギ(飼いうさぎ)といいます。イエウサギはすべてヨーロッパに野生するアナウサギを人間が改良したものです。

アナウサギは生物分類学的には、「哺乳網 - ウサギ目 - ウサギ科 - アナウサギ属」となります。ウサギ目には、まるでハムスターのように愛くるしいナキウサギ科もあります。ウサギ科にはノウサギ属もあり、このノウサギ属とアナウサギ属のウサギたちが世界の草原を駆けまわっているのです。

それでは、ウサギ目の野生動物をみていきましょう!

ウサギって、いつから地球にいるの?

まずはウサギとネズミの歯のこと

前歯(門歯)の形から、ネズミとウサギが同じグループに属すると思われがち。しかし、ネズミは齧歯目、ウサギはウサギ目(重歯目)に属します。どちらも、前の歯は一生伸び続けるため、硬いものをかじってもすり減ってなくなることはありません。

ウサギ目の門歯は齧歯目とはちがい、前歯(第一門歯)のすぐ後ろに2つ目の門歯(くさび状門歯)があります。門歯が2列となっているため、ウサギ目は重歯目とも呼ばれています。齧歯目とウサギ目をあわせて、グリレス大目と言います。

ウサギの起源はまだ調査研究中

「ネズミ」の「まずはネズミの歴史から」でお話ししたように、グレリス大目の動物はもちろん、とても数多くの化石や分子についてのデータから、すべての哺乳動物は、今からおおよそ6,600万年前に出現したプロトゥンギュラトゥム・ドナエ(Protungulatum donnae)という同じ祖先から進化をしてきたと考えられています。

しかし、現在 生きている動物の遺伝情報を分子レベルで研究すると、今から8,500万年ほど前、齧歯目からウサギ目はわかれたのではないかという説もあります。実際に現存するウサギ目の最古の化石は中国やモンゴル、北アメリカから出土したもので、4,400万年前ころの始新世のものです。また、3,000万年ほど前の漸新世のパレオラグス(Paleolagus)と呼ばれる化石もアメリカから出土しています。

このように、他の動物と同じように、ウサギ目の進化の歴史についても、まだまだわからないことがあり、今も研究が続けられているのです。

始新生のイメージ

始新生のイメージ

世界にはどんなウサギがいるの?

現在、野生に棲息しているウサギは、2科11属の約60種。

早速、どんなウサギがいるかみてみましょう。

【ウサギ目の動物】

[ ]内の表示は、棲息地/成獣の平均体重(kg)

ナキウサギ科(Ochotonidae)

ナキウサギ属(Ochotona)[アジア、北アメリカ、東ヨーロッパの寒冷地/0.15kg]

○アカナキウサギ(O. rutila)

○アフガンナキウサギ(O. rufescens)

○アルタイナキウサギ(O. pallasi)

○イリナキウサギ(O. iliensis)

○オオミミナキウサギ(O. macrotis)

○ガオリゴングナキウサギ(O. gaoligongensis)

○カムナキウサギ(O. kamensis)

○キタナキウサギ(O. hyperborea)

・エゾナキウサギ(O. hyperborea yesoensis)

○クチグロナキウサギ(O. curzoniae)

○カンシュクナキウサギ(O. cansus)

○クビワナキウサギ(O. collaris)

○グロバーナキウサギ(O. gloveri)

○コズロフナキウサギ(O. koslowi)

○ステップナキウサギ(O. pusilla)

○ダウリアナキウサギ(O. daurica)

○タカネナキウサギ(O. alpina)

○チベットナキウサギ(O. thibetana)

○チュウゴクアカナキウサギ(O. erythrotis)

○チンリンナキウサギ(O. huangensis)

○トーマスナキウサギ(O. thomasi)

○ヌブラナキウサギ(O. nubrica)

○ヒマラヤナキウサギ(O. himalayana)

○フォレストナキウサギ(O. forresti)

○ムリナキウサギ(O. muliensis)

○ラダックナキウサギ(O. ladacensis)

○ラマナキウサギ(O. lama)

○ロイルナキウサギ(O. roylei)

○ロッキーナキウサギ(O. princeps)

ロッキーナキウサギ

ロッキーナキウサギ

ウサギ科(Leporidae)

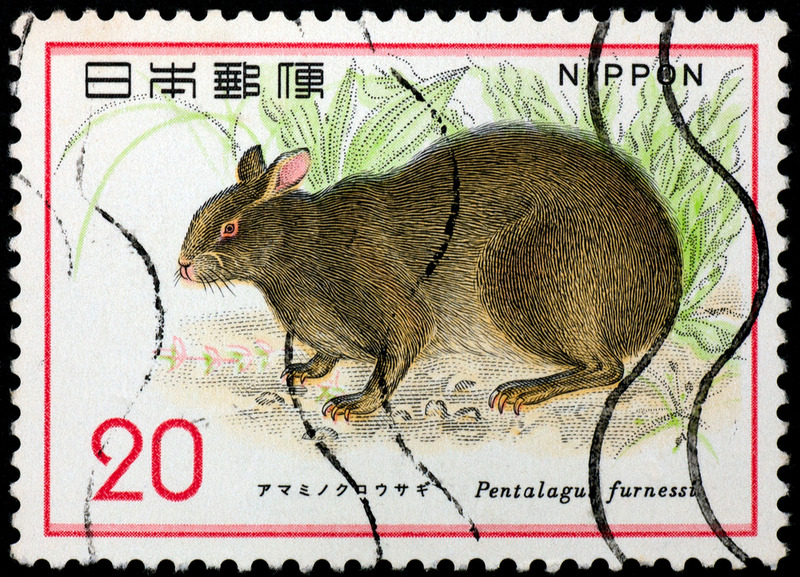

アマミノクロウサギ属(Pentalagus)[日本の奄美大島、徳之島/1.3~2.7㎏]

○アマミノクロウサギ(P. furnessi)

アマミノクロウサギ(切手)

アマミノクロウサギ(切手)

ブッシュマンウサギ属(Bunolagus)[北アフリカの砂漠/1.5~1.8㎏]

○ブッシュマンウサギ(Bunolagus monticularis)

.jpg) ブッシュマンウサギ(切手)

ブッシュマンウサギ(切手)

アカウサギ属(Pronolagus)[南アフリカからケニア/1.3~3㎏]

○スミスアカウサギ(P. rupestris)

○ナタールアカウサギ(P. crassicaudatus)

○ランドアカウサギ(P. randensis)

メキシコウサギ属(Romerolagus)[メキシコ中央部の高山/0.4~0.6㎏]

○メキシコウサギ(R. diazi)

アラゲウサギ属(Caprolagus)[ネパール南部からインド北部のヒマラヤ山脈/2~3㎏]

○アラゲウサギ(C. hispidus)

ウガンダウサギ属(Poelagus) [中央アフリカ/2~3kg]

○ウガンダウサギ(P. marjorita)

スマトラウサギ属(Nesolagus)[インドネシアのスマトラ島/1.5㎏]

○スマトラウサギ(N. netscheri)

○アンナンシマウサギ(アンナンシマウサギ/N. timminsi)

ピグミーウサギ属(Brachylagus)[北米/0.5㎏以下]

○ピグミーウサギ(B. idahoensis)

ピグミーウサギ

ピグミーウサギ

ノウサギ属(Lepus)[アフリカ大陸、北アメリカ大陸、ユーラシア大陸、日本/1.5~7㎏]

○アカクビノウサギ(L. saxatilis)

○アビシニアノウサギ(L. habessinicus)

○アラスカノウサギ(L. othus)

○インドノウサギ(L. nigricollis)

○エチオピアノウサギ(L. fagani)

○カンジキウサギ(L. americanus)

○グラナダノウサギ(L. granatensis)

○ケープノウサギ(L. capensis)

○コルシカノウサギ(L. corsicanus)

○サバクノウサギ(L. tibetanus)

○サバンナノウサギ(L. microtis)

○シナノウサギ(L. sinensis)

○チベットノウサギ(L. oiostolus)

○チョウセンノウサギ(L. coreanus)

○テワンテペックノウサギ(L. flavigularis)

○トライノウサギ(L. tolai)

○ニホンノウサギ(L. brachyurus)

○ハイナンノウサギ(L. hainanus)

○ビルマノウサギ(L. peguensis)

○ホウキノウサギ(L. castroviejoi)

○ホッキョクウサギ(L. arcticus)

○マンシュウノウサギ(L. mandshuricus)

○ヤブノウサギ(L. europaeus)

○ヤルカンドノウサギ(L. yarkandensis)

○ユキウサギ(L. timidus)

○ユンナンノウサギ(L. comus)

○アンテロープジャックウサギ(L. alleni)

○オグロジャックウサギ(L. californicus)

○オジロジャックウサギ(L. townsendii)

○クロジャックウサギ(L. insularis)

○シロワキジャックウサギ(L. callotis)

.jpg) アカクビノウサギ(南アフリカ)

アカクビノウサギ(南アフリカ)

ワタオウサギ属(Sylvilagus)[カナダ南部からアルゼンチン、パラグアイ/0.9~1.4㎏]

○アパラチアワタオウサギ(S. transitionalis)

○オミルテメワタオウサギ(S. insonus)

○コスタリカワタオウサギ(S. dicei)

○サバクワタオウサギ(S. audubonii)

○サンホセワタオウサギ(S. mansuetus)

○トウブワタオウサギ(S. floridanus)

○トレスマリアワタオウサギ(S. graysoni)

○ニューイングランドワタオウサギ(S. transitionalis)

○ヌマチウサギ(S. aquaticus)

○ヒメヌマチウサギ(S. palustris)

○ヒメワタオウサギ(S. idahoensis)

○ブラシウサギ(S. bachmani)

○ベネズエラワタオウサギ(S. varynaensis)

○マンザノワタウサギ(S. congnatus)

○メキシコワタオウサギ(S. cunicularius)

○モリウサギ(S. brasiliensis)

○ヤマワタオウサギ(S. nuttallii)

トウブワタオウサギ

トウブワタオウサギ

アナウサギ属(Oryctolagus)[北欧・中東の一部地域の草原や森林/1.5~3㎏]

○アナウサギ(O. cuniculus)

アナウサギ

アナウサギ

日本にはどんな野生のウサギがいるの?

日本の自然環境には「ナキウサギ科」のウサギ、そして「ウサギ科」の「アマミノクロウサギ属」、「ノウサギ属」のウサギが棲息しています。ペットのウサギは、ヨーロッパの草原などに棲むアナウサギを改良したもので、野生のアナウサギは日本にはもともと棲息していないのです。

【エゾナキウサギ】

北海道の限られた地域に棲むエゾナキウサギ

ナキウサギはアジア、北アメリカ、東ヨーロッパの冬の寒さがきびしい地域に棲むウサギです。ナキウサギの英語名は「パイカ(Pika)」、学名読みで「ピカ」。(ポケットモンスターのピカチュウは、このナキウサギ「ピカ」がモデルとなっているようです。)

その名の通りナキウサギは、「ピチッピチッ」とか「キッキッ」と高い声で鳴きます。この鳴き声は縄張りを主張したり、家族に天敵が近づいていることを教えたり、仲間同士の挨拶であると考えられています。

日本に棲息するナキウサギは、ウラル、シベリア、モンゴル、中国、朝鮮、カムチャツカ半島、サハリンに棲息するキタナキウサギの亜種であるエゾナキウサギです。

エゾナキウサギ

エゾナキウサギ

エゾナキウサギは、北海道の標高1,500〜1,900mの北見山地、大雪山系、日高山系、夕張山地のいろいろな大きさの岩や石がゴロゴロと積み重なった山の斜面(ガレ場)に棲息しています。

エゾナキウサギは、7万年~1、2万年前の氷河時代、陸続きとなったサハリンを通り、ヒグマやマンモスなどと一緒に渡ってきたと考えられています。海水の温度が上がり、氷が溶けだしたあと、エゾウサギは高い山や低地でも気温の低い岩場に移り棲んでいったのです。

小さくても寒さに強 い

エゾナキウサギは15㎝ほどの体長で、ウサギとは思えないほど小さくて丸い耳、5㎜ほどの尾をもちます。寒さに強いため、冬眠はしません。食料が少なくなる冬に備え、夏の終わりからコケモモ、ヒメスゲ、エゾムラサキツツジ、シラネニンジン、イソツツジ、ヒメノガリヤスなどの葉や茎、イワブクロやチングルマなどの高山植物の花、シダ、コケ、キノコを集め、風通しの良い場所で干し、巣の中の貯蔵室にためておく「貯食」という行動をとります。

限られた地域でしか棲息できないエゾナキウサギもこのところ、環境の悪化などの影響により数を減らし、現在では準絶滅危惧種に指定されているのです。

エゾナキウサギ

エゾナキウサギ

【アマミノクロウサギ】

原始的なウサギ

鹿児島県の奄美大島と徳之島には、アマミノクロウサギというウサギ科の野生動物が棲息しています。その名の通り、真っ黒に近いこげ茶色の毛をしたウサギで、大きさは42~52㎝ほど。耳が小さく、四肢が短く、他のウサギのようにピョンピョンと大きく跳ぶことができない珍しいウサギで、特別天然記念物に指定されています。

アマミノクロウサギ

アマミノクロウサギ

このウサギが大陸から渡ってきたのは、アジア東部と琉球列島が沖縄本島あたりで陸続きだった今から1,000万年前のころ。プリオペンタラグス(Pliopentalagus)という化石種が現在のアマミノクロウサギの祖先にあたると考えられています。その後、だんだんと海面があがり、奄美大島と徳之島が大陸と切り離されたあとも島のわりと高い山でアマミノクロウサギの祖先たちは生き続け、また、ノウサギ属が侵入してこなかったこともあり、今日まで独特な原始的な姿と生態を受けついできたのです。

絶滅の危機にさらされている!

アマミノクロウサギが棲息する奄美大島と徳之島は、どちらも亜熱帯に位置する島。島ごとに日本に入ってきた年代が異なる固有種や亜種が多く今も生きているため、私が「東洋のガラパゴス」と名付けたほど豊かな自然が残る島々です。アマミノクロウサギは、シイやカシなどの常緑広葉樹の原生林に棲み、休息のために樹洞や大木の根本の穴を使ったり、出産・子育てのために特別な穴を掘ったりします。

ウサギは自然の中ではたいてい捕食されるほうで、本来ならば絶滅をしないためにもたくさんの子どもを産み育てる必要があります。ところがアマミノクロウサギは気候が1年を通じてかなり安定し、ハブ以外の肉食動物がいない環境で棲息をしています。天敵と競争相手がほとんどいない地域だったので、1度の出産で1匹しか子を産まない、つまり繁殖力が低くても現在まで生き延びてきたのでしょう。

この地域にはハブという毒蛇が昔から棲息し住民を悩ませてきましたが、1900年の後半、そのヘビを退治するため、インドあたりに棲息する食肉類のフイリマングースを移入したのです。その結果、マングースが繁殖し、アマミノクロウサギをおびやかすようになってしまったのです。また、かつては人間に飼われていたイヌやネコが捨てられるなどして森に棲みつき、アマミノクロウサギを襲ったり、夜、交通事故などに巻きこまれたりすることも多く、アマミノクロウサギもどんどん数が減り、現在では絶滅危惧種に指定されています。

アマミノクロウサギを交通事故から守るために立てられた標識

アマミノクロウサギを交通事故から守るために立てられた標識

【エゾユキウサギ(エゾノウサギ)】

寒い地域に適応した「雪」ウサギ

ユキウサギは「雪」という名前の通り、北極圏のツンドラやユーラシア大陸の山岳地帯など気温が低い地域に適応したノウサギです。北海道に棲むエゾユキウサギは、多くの亜種があるユキウサギのひとつ(亜種)です。エゾノウサギとも呼ばれています。

.jpg) ユキウサギ(スコットランド)

ユキウサギ(スコットランド)

ユキウサギは大形で、体長は45~65㎝ほど。体重は1.6~4㎏にもなります。夏には暗めの茶色だった毛は、冬には雪に溶け込むような白に生えかわります。(ユキウサギの中には、一年中茶色の毛のままの種類もいます。)雪の上を走るため、四肢が長く、雪の中に埋もれないように後あしが大きく発達しています。また、寒い地域に棲むため、耳から体温が逃げないよう、体に対して耳が小さく、また、滑らないように脚の裏に毛が生えているのが特徴です。スイスアルプスなど一部の地域に棲息するユキウサギは、地球温暖化の影響を受け、数が減っていることから、近い将来、絶滅の危機を迎えることが心配されています。

北海道の平原をかけるエゾユキウサギ

エゾユキウサギ

エゾユキウサギ

北海道のエゾユキウサギは、体長55㎝、体重は3㎏ほどで、日本にいる野生のウサギでは最大です。北海道の平地や草原、そして木がまばらな林に棲み、植物の葉や根、枝、樹皮を食べています。

ユキウサギの学名(ラテン語)は、「臆病なウサギ」を意味するLepus timidus。エゾユキウサギもとても臆病で、夏は夜の間、冬には昼間も活動します。冬には根雪(冬の初めに降った雪が積もり、春になってもとけないこと)に穴を掘り、そこを隠れ家としています。天敵はタカやフクロウ、キタキツネ。それらの天敵から最高時速70㎞(ちなみに人間は世界記録保持者のウサイン・ボルトですら時速37.57㎞。カンガルーは68㎞。最速の動物はチーターの時速112㎞です。)と跳躍力で、きびしい自然を生きのびているのです。

.jpg) エゾユキウサギ(夏)

エゾユキウサギ(夏)

【ニホンノウサギ】

日本固有種のウサギ

北海道をのぞき、本州や四国、九州とその周辺の島に棲息しているノウサギがニホンノウサギです。日本固有種で、棲息する地域により、次の4つの亜種に分けることができます。

・トウホクノウサギ(Lepus brachyurus angustidens)

ー東北を中心に本州の日本海側に棲む固有亜種

・サドノウサギ(Lepus brachyurus lyoni)

ー新潟県佐渡島に棲む固有亜種

・キュウシュウノウサギ(Lepus brachyurus brachyurus)

ー関東から南の太平洋側、四国、九州に棲む固有亜種

・オキノウサギ(Lepus brachyurus okiensis)

ー島根県の隠岐諸島に棲む固有亜種

ニホンノウサギ

ニホンノウサギ

一番ありふれていているけれど、とても大切な存在

日本で野生のウサギと言えばニホンノウサギをさすほど、昔からおなじみのウサギで、標高2,700mの高地からなだらかな丘が続く地域、そして平地にまで棲息し、特に農村や人里に近い森林に多く、都市の近くにも姿を現すことがあります。

北海道のエゾユキウサギ(エゾノウサギ)より小さく、体長は50㎝前後、体重は1.3~2.5㎏ほどです。毛の色は茶色や少し黒っぽい茶色で、お腹だけが白い毛に覆われています。東北地方の日本海側などのニホンノウサギは冬、白い毛となりますが、暖かい地方のニホンノウサギは、冬でも茶色のままです。

耳は6~8㎝ほどの長さがあり、自由自在に動かすことができ、すぐれた聴力で敏感にテンやワシ、キツネなどの外敵を感じ取ることができます。

たいていは単独で生活をし、巣を作らず、明るい間は藪や草むら、木の陰に身をひそめています。食べるのは、草や植物の葉や根、茎、樹皮など。他にもススキなどのイネ科植物も季節によって食べます。年に3~5回ほど繁殖・出産をするため個体数が多く、タカやワシなどの猛禽類やテンやキツネなどの肉食獣にとって大切な食料となっています。つまり、ニホンノウサギは地域の生態系において、多くの動物の生命を支えるとても大切な役割を果たしているのです。

トウホクノウサギ(撮影:今泉忠明)

トウホクノウサギ(撮影:今泉忠明)

ウサギの体の不思議

【耳】

ねらわれるからこそ発達した器官

自然の中で多くの動物に狙われるウサギ。つまり、ウサギはネズミなどと同じように食物連鎖の底辺に位置しているのです。そのため、危険をいち早く感じとるため、軟骨と動耳筋という筋肉でできた耳を左右自在に動かして、まわりの小さな音でも敏感に感じ取っています。高音にも敏感で42,000Hzもの高周波の音(耳のそばで蚊がたてるあの高音は、16,000~17,000Hzです)聞き取ることができると言われています。ちなみに年齢によって低下しますが、ヒトが聞き取ることのできる周波数は、20〜20,000㎐ですから、どれほどウサギの耳がすぐれているかわかりますよね。

ケープウサギの耳

ケープウサギの耳

耳の中には毛は生えてなく、上の写真のように多くの毛細血管が走っています。ウサギは環境の変化に関係なく、体温調整のできない恒温動物です。汗腺(汗を出す器官)が発達していなく、汗をかかない代わりに、耳に風をあてて体温を外に出しているのです。走る時には大きな熱が体の中で生じますが、その熱を体の外に出すために、ウサギは走っている時でも耳を立てているのです。

走るヤブノウサギ

走るヤブノウサギ

ウサギの耳がいつ頃から長いのかについては、まだ詳しいことはわかっていません。しかし、化石などから昔のウサギの耳は小さかったことはわかっています。棲息する場所と環境に適応した結果、あのように長い耳になったのだと考えることができます。

【目】

視力は良くなくても、光と草の色を鋭く感知

ウサギの目は多くの草食動物と同じように、突き出すように顔の両側についています。これは危険を素早く感じとるためで、両目によって見える範囲は355°、つまりほぼ全ての方角を見渡すことできるのです。ただ、鼻先だけは死角になっていて、見ることができません。とても広い範囲を見ることのできるウサギの目ですが、視力は0.05~0.1ほど。その反対に、明け方と夕方に活動する動物(「薄明薄暮性」といいます。イヌやネコ、ネズミも。)のため、光を感じとる能力は人間の8倍にもなります。きびしい自然環境の中で、主食である草を見つけ出すため、緑と青、そして赤がわかる色覚をもっています。

.jpg) トウブワタオウサギ(正面)

トウブワタオウサギ(正面)

ウサギの目は赤い — そう思っていませんか?

ウサギの絵を描くとき、ウサギの目をいつも赤く塗るという人もいると思います。しかし、野生のウサギには赤い目のウサギはいないのです。

全身が真っ白のカイウサギ(ヨーロッパに棲むアナウサギを人間が改良した家畜。その中でもペットにするものをイエウサギと呼ぶこともあります)は、体毛や目の色を作る色素(メラニン色素)が足りず、網膜(カメラで言えば、フィルムにあたる組織)のうしろにある血管が透けて見えるために赤いのです。色素が不足している目はまぶしさに弱 かったり、他にも目の働きの面で不利なことが多いため、野生では赤い目のウサギは生き残ることはできず、その特徴が次の世代に受けつがれることはないのです。

人間は毛皮や食用、ペットなど目的にあった姿のウサギを生み出してきました。突然変異で例えば耳のたれたウサギが生まれても、それを大切に生まれてくる子どもも、そのまた子どもも代々受けつぐように繁殖をさせてきたのです。赤い目のカイウサギも例外ではありません。赤い目をもつカイウサギには、真っ白の毛の「ジャパニーズホワイト」、白い胴体に黒い足、耳、鼻のまわり、尻尾という「ヒマラヤン」といった種類があります。

.jpg) 赤い目のカイウサギ(ヒマラヤン)

赤い目のカイウサギ(ヒマラヤン)

【鼻】

鼻をいつも動かしているのには理由が・・・

鼻をいつもピクピク動かしているウサギ。嗅覚を最大限に働かせて、敏感に天敵がどこにいるのか、仲間や交配する相手はどれかなどを感じとろうとしているのです。鼻にはタテに割れ目があり、上のほうの皮膚を動かして鼻孔(鼻の穴)を開け閉めしています。

ウサギの嗅覚はとても優れていて、イヌと同じくらいです。これは実に人間の100万倍にあたると言われています。

動物が体内で作り出し、その匂いをかぐと特別な行動をひき起こすような化学物質をフェロモンと言います。ウマやネコなどをはじめとする多くの動物では、このフェロモンを感じ取る器官(ヤコブソン器官)が鼻の奥にあります。ところがウサギの場合には、かなり鼻先の近くにあるのも特徴です。

ウサギの鼻

ウサギの鼻

ウサギは自然環境の中では弱い存在でありながらも、鋭い感覚などで生きのびてきたたくましい動物でもあるのです。